- 治療について - ケースルクト法(K.SRCT法)

ケースルクト法(K.SRCT法)

歯は抜かないでも残せる場合はかなりあります。

当院には、日本全国から根管治療を受けてに患者様がいらっしゃいます。それらの患者さんを診ていると、地元に歯医者さんで抜かなければならないと言われた歯でも、ケースルクト法の根管治療(自費診療)を行えばかなりの確率で救えると思える歯も多々あります。

それは、日本で行われている方法があまりにも時代遅れであり、歯科医師自身も根管治療では治るとは思えない事及び、日本の保険制度における診療報酬が余りにも低い事にも関係していると思われます。

ご自分の歯はかけがえのない歯を残してみませんか?

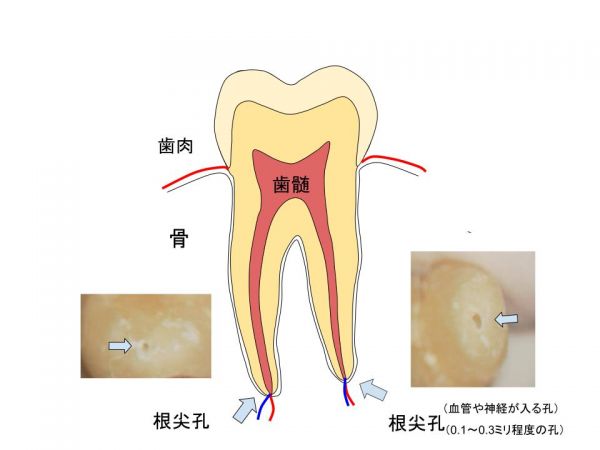

そもそも根管治療とは?

根管治療は、虫歯や歯の破折などで歯髄が感染・損傷した場合に、歯を保存するために行われます。感染した歯髄を除去し、根管内を清掃・殺菌することで再感染を防ぎ、歯の機能を回復させます。特に、根の先端にある根尖孔を確実に閉鎖することが、治療成功の重要な鍵となります。

根管治療について詳しくはこちらをご覧ください。

日本の根管治療の現状

須田らの研究(2005年9月~2006年12月)では、東京医科歯科大学むし歯外来患者のレントゲン写真の5割以上で根尖病変が認められました。根尖病変は疾患とは限らないものの、将来的な問題に繋がる可能性も示唆され、その罹患率は看過できません。

この背景には、歯科医師養成課程における最新根管治療の導入の遅れと、低い診療報酬という日本の医療制度が考えられます。低い診療報酬は、高度な技術と時間を要する根管治療への適切な対価とならず、質の高い治療提供の妨げとなる可能性があります。

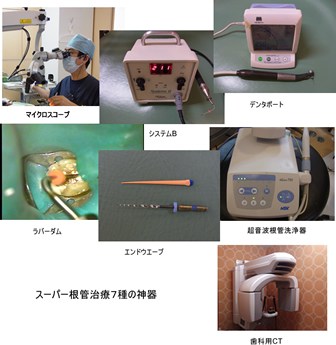

日本の根管治療の技術的な問題点として、根尖孔閉鎖の軽視、教育における側方加圧根管充填の偏重、症状のある歯への適切な対応の不足、効果の低い自費診療法の普及、ラバーダム・マイクロスコープへの過信などが挙げられます。これらの問題が根管治療の成功率を低下させている可能性があります。

ご自身の歯を長く保つためには、十分な技術と経験のある歯科医院で、適切な費用で質の高い治療を受けることが重要です。安価な治療は、将来的な歯の喪失や高額なインプラント治療に繋がる可能性があります。

ケースルクト法による根管治療

ケースルクト法(K.SRCT法)は、久保倉が2018年に発表した根管治療法です。従来の治療法と異なり、根管の先端にある小さな穴「根尖孔」を確実に塞ぐことを重視しています。これにより、細菌の侵入を防ぎ、治療の成功率を高めることを目指しています。

ケースルクト法の主な特徴

- 根尖孔の確実な閉鎖:根尖孔を徹底的に閉鎖することで、再感染のリスクを減らします。

- 垂直加圧根管充填法:従来の側方加圧法よりも、根尖孔への密閉性が高い垂直加圧法を採用しています。

- 最新技術の融合:アメリカの根管形成技術(CWCT法)と日本の根尖孔閉鎖技術(オピアンキャリア法)を組み合わせています。

- 歯の切削量を最小限に:歯の切削量を抑えることで、歯の寿命を長く保ちます。

- 通院回数の削減:従来の治療よりも大幅に少ない通院回数で治療を完了します。1回から3回程度の通院ですみます。

- 抜歯回避の可能性:従来抜歯と診断された歯根のう胞や歯性上顎洞炎も治療できる場合があり、結果として抜歯を回避できる可能性があります。

- 1回あたりの治療時間:1時間から1時間半です。保険外診療です。(費用は下記に)

ケースルクト法のメリット

- 治療後の再感染リスクが低い

- 治療後の長期的な安定性が高い

- 通院回数を減らせる可能性がある

- 骨が再生して抜歯を回避できる可能性がある

その他

-

- ケースルクト法は、2020年の日本歯内療法学会で発表されています。

- 「日本歯内療法学会がすべての歯科医師に送る最新トレンド」という書籍にも掲載されています。

ケースルクト法(K.SRCT法)の書籍

K.SRCT法の全てを公開した専門書です。

191ページ オールカラー

ISBN978-4-931562-44-8

日労研発行 2018

全国、書店。Amazonでもお買い求めいただけます。

一般向けにK.SRCT法を紹介した本です。

全国書店、amazonでもお買い求めいただけます。223ページ

ISBN978-4-931562-42-4

日労研発行 2018

根の治療でお困りの方は、無料メール相談を受け付けます。但し、通院可能な方に限らせて頂きます。

無料メール相談はこちらから

ケースルクト法で再治療をすると歯根嚢胞(しこんのうほう)でも治ることが多い

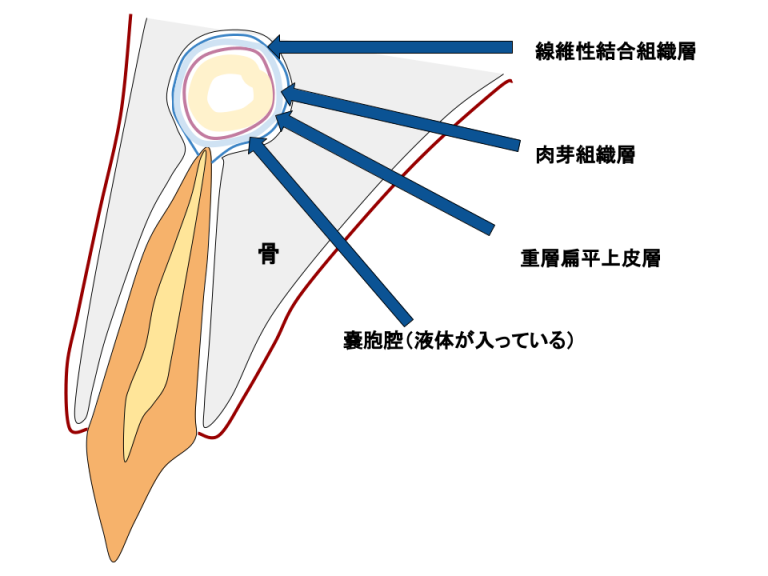

歯根嚢胞とは?

日本では歯根嚢胞に対し抜歯や外科手術が多く選択されますが、当院のケースルクト法(K.SRCT法)は抜歯や手術を回避し、歯の温存を目指す独自の治療法です。従来の根管治療で難しいとされた歯根嚢胞も、根尖孔の確実な閉鎖と高度な根管内清掃により改善と骨再生が期待できます。この治療を求め、全国から患者様が来院されます。

ただし、歯根のヒビや割れ、除去困難な土台、著しい歯の動揺、歯根端切除術を受けた歯、保存困難なほど歯質を失った歯はケースルクト法の適応外です。『歯根嚢胞=抜歯・手術』ではなく、適応外でなければ、当院では歯を最大限残すケースルクト法を提供しており、多くの方が抜歯を回避されています。抜歯を勧められた方も、諦めずに一度ご相談ください。

または qakeiyuukai@gmail.com

K.SRCT ケースルクト法根管治療の成功率 予後(専門的内容)

K.SRCT法を用いた根管治療の治療成績

<抜髄症例>

当院では、デジタルレントゲンにて過去十数年間に実施したケースルクト法による抜髄症例の予後調査を2017年に行いました。なお、抜髄とは、虫歯や歯の亀裂などにより歯髄(歯の神経)が炎症を起こした場合に行う、最初の根管治療のことです。当院は研究教育研究機関ではないため、予後判定を目的とした定期的なレントゲン撮影は行っておりません。よって本調査は、以後の診療で偶然撮影されたレントゲン画像から確認できた症例を抽出したものです。

評価基準

| 5 | 全く問題なし CT等で完全に確認できる場合 |

|---|---|

| 4 | 問題なし パントモやデンタルで確認が出来る場合 |

| 3 | 根尖病変はなし。しかし瘢痕を思わせる場合や歯根膜腔の拡大を認める場合 |

| 2 | 小さい根尖病変を認める |

| 1 | 明らかに根尖病変を認める。または歯根破折 |

上記の1,2は失敗と判断した。

| 根数 | 症例数 | 経過年数 | 評価1症例数 | 評価2症例数 | 評価3症例数 | 評価4症例数 | 評価5症例数 | 成功率 (%) |

評価平均 (5点満点) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 単根 | 31 | 60.3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 14 | 100 | 4.19 |

| 単根即根充 | 32 | 9.42 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 93.75 | 4.31 |

| 複根 | 35 | 6.95 | 0 | 2 | 2 | 19 | 14 | 94.29 | 4.29 |

| 3根管以上 | 52 | 5.81 | 1 | 2 | 4 | 13 | 32 | 94.23 | 4.4 |

| 平均 | 7.05 | 95.56 | 4.3 |

平均7年の経過観察における成功率は95.56%でした。

単根歯は前歯、複根歯は小臼歯、3根以上は大臼歯です。日本での一般的な成功率30%~50%、アメリカでの80%と比較しても非常に高い数値であり、ケースルクト法の優れた治療成績を示しています。

<感染根管処置>他院での治療のやり直しの場合

| 根数 | 症例数 | 平均観察期間(年) | 改善率(%) | 悪化率(%) | 不変率(%) | 改善度(4点満点) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 単根 | 43 | 3.34 | 93 | 0 | 7 | 2.1 |

| 複根 | 28 | 3.8 | 78.6 | 7.1 | 18.2 | 1.2 |

| 3根管以上 | 25 | 4.32 | 92 | 4 | 4 | 2.32 |

| 平均 | 32 | 3.82 | 87.87 | 3.7 | 9.73 | 1.87 |

改善率の平均値は87.9%

ケースルクト法では、原則として無症状の根管治療は行わず、ほぼ全ての症例が痛みなどの不快症状を伴う歯が対象です。治療の成功率は平均80%台後半であり、この評価基準は抜髄と同様に、問題なく使用できる歯であっても根尖病変が見られた場合は失敗と判定する厳しいものです。

「改善度」とは、この評価基準において根管治療によって状態がどれだけ改善したかを数値化したものです。例えば、評価基準1である根尖病変が見られる場合でも、治療によって評価基準3程度まで改善が期待できることを示し、根尖病変が治癒する可能性を示唆しています。

費用(今まで治療をしていない歯の場合):抜髄処置・歯髄壊死

一度も根の中の治療をしていない歯の場合で、根の中を詰める根管充填を行うまでです。

治療に使うドリル類は全て、新品を使います。切れ味が良い事は言うまでも有りませんが、良くある過誤である根管内での器具の破折は起こりません。又、ラバーダムと言う物を使って、唾液中の細菌が入り込むのを抑制しマイクロスコープを確認しながら、充分な時間を取って治療をいたします。

基本投薬料(3日分)も治療費に含まれます。

<上顎> 上の歯の費用(円・税込)と治療回数

55.000円~132.000円(歯の部位による)

| 歯の種類 | 上顎前歯 | 上顎犬歯 | 上顎小臼歯 | 上顎大臼歯 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 歯の番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 治療費用 | 55,000 | 55,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 110,000 | 110,000 |

| 治療回数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

<下顎> 下の歯の費用(円・税込み)と治療回数

| 歯の種類 | 下顎前歯 | 下顎犬歯 | 下顎小臼歯 | 下顎大臼歯 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 歯の番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 治療費用 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 55,000 | 55,000 | 132,000 | 132,000 |

| 治療回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |

ケースルクト法の開発者である理事長:久保倉による治療の場合、上記の診療費用の1.2倍となります。

2回目以降は再診料として5500円がかかります。

根管治療小器具は、全て新品を使用。(Kファイル Hファイル エンドウェーブ)

ラバーダム防湿の上治療(歯の崩壊程度により、できない場合もありますが、予後に差はありません)

充填物の除去から根管充填までの費用となります。

治療回数は平均的な治療回数を示しています。できれば1回で終了するのが望ましい。

治療費用の単位は円(税込み)

マイクロスコープによる精密な治療

1回の治療は1時間から1時間半程度です。

根管充填のシーラーはバイオセラミック系を使用(最も生体に優しい)

根管治療は、根の形や湾曲により治療成果は左右されます。よってマイクロエンドにより治療精度は上昇しますが、ごく希に一生懸命治療してもご期待にそえず抜歯になる事もあり得ます。その際には費用の返金はいたしません。

費用(一度根管治療をしてある歯の再度の根管治療の場合):再根管治療

一度根の中の治療をしている歯の場合。(再治療)

投薬料(3日分)も治療費に含まれます。

抜髄処置に比べて、充填材を外す時間及び、根の中を綺麗にする時間がかかってしまいます。尚、なおこの再管処置については、前医の治療の仕方によっては、結果が出せない場合もありますので、治療適応にならない場合もあります。

基本投薬料(3日分)も治療費に含まれます。

77.000円~209.000円(歯の部位による)

<上顎> 上の歯の費用(円・税込み)と治療回数

| 歯の種類 | 上顎前歯 | 上顎犬歯 | 上顎小臼歯 | 上顎大臼歯 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 歯の番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 治療費用 | 77,000 | 77,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 165,000 | 165,000 |

| 治療回数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

<下顎> 下の歯の費用(円・税込み)と治療回数

| 歯の種類 | 下顎前歯 | 下顎犬歯 | 下顎小臼歯 | 下顎大臼歯 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 歯の番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 治療費用 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 77,000 | 77,000 | 209,000 | 209,000 |

| 治療回数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |

ケースルクト法の開発者である理事長:久保倉による治療の場合、上記の診療費用の1.2倍となります。

2回目以降は再診料として5500円がかかります。

治療を開始してすぐに、亀裂の発見、治療不能な大きな穿孔の発見等で予後不良が予想される場合は、33.000円(税込み)で終了

歯の中に金属の土台が入っている場合は除去が非常に大変な場合があります。11.000円~33.000円かかります。

穿孔部をプロルートで充填する必要が有る場合は、材料費として11.000円(税込み)かかります。

根管治療小器具は、全て新品を使用。(Kファイル Hファイル エンドウェーブ)

ラバーダム防湿の上治療(歯の崩壊程度により、できない場合もありますが、予後に差はありません)

充填物の除去から根管充填までの費用となります。

治療回数は平均的な治療回数を示しています。根の中の状況によっては回数は増減します。

治療費用の単位は円(税込み)

マイクロスコープによる精密な治療

根管充填の際のシーラーはバイオセラミック系を使用(生体に最も優しい)

感染根管治療は、前医の治療の状態、根の形や湾曲により治療成果は左右されます。よってマイクロエンドにより治療精度は上昇しますが、ごく希に一生懸命治療してもご期待にそえず抜歯になる事もあり得ます。その際には費用の返金はいたしません。

治療後、外科的な根管治療が必要になった場合は、別途費用がかかります。

一回の治療時間は1時間~1時間半程度です。

外科的歯内療法

被せものを除去したくないような場合や通常のアプローチでは治癒しない場合、顕微鏡を用いて、根の外側から治療を行う方法です。ケースルクト法根管治療は、殆ど外科的な方法は行わないで済む場合が多いです。当院での実施率は非常に少ないのが現状です。

根の外側から治療した部分は、骨補填材と吸収性コラーゲン膜で保護します。

※治療費用はすべて税抜

前歯部(1,2,3番) 88.000円

小臼歯部(4,5番) 132.000円

上顎大臼歯(6番) 165.000円

下顎大臼歯(6番) 198.000円

診断的フラップ処置 33.000円

治療中の痛み

「チクチクする痛みが心配」という患者様も中にはいらっしゃいますが、心配はご無用です。 無痛にするための麻酔を事前にいたしますので、ご安心ください。麻酔自体も当然痛くありません。

治療後の痛み

根管治療を当院で最初に受ける歯の場合、ほとんどの場合、治療後に「噛むと痛みが出る」という症状が出る場合があります。しかし、通常1週間程度で治まる場合が多いです。

ケースルクト法根管治療が終わったら

前歯の様な直接、力の入らない様な部分で審美的に問題が無いようでしたら、根管治療をした部分を詰める事で終了をする場合も有りますが、一般的には、被せる治療を行います。

また根の先の病変が大きかった場合は、半年程度経過してからレントゲンを撮影をします。そして予後の評価を行い、状況が良ければ被せる処置などを行います。

ケースルクト法根管治療ができない歯

明らかに、歯根が折れているのが確認できる歯。根管治療は出来ても、被せるような歯が残っていない歯。大きく動く歯。歯根端切除術など外科処置を既に受けている歯。 逆に歯根の先に大きな根尖病変が有っても、適応外にはなりません。

/